今回はビジネスシーンで使える最強心理学7つを紹介したいと思います。

ビジネスに使える7つの最強心理学

心理学について疑似科学的だ!!!と言う人もいますが、心理学とは行動の科学です。

人間がどのような行動をとるのかを研究する。

いわば心理学を学ぶことは、人間との関わり合いの中で上手に物事を進めていくことが出来るようになる。

それはもちろんビジネスでも言えることです。

ビジネスの基本は物を通して人間と人間とのやりとりとなります。

商品・サービスがいくら優れた物であっても、人の対応が悪ければ会社のイメージがマイナスになります。

また、人間の行動を観察できていないことが原因で、利益を最大化することが出来ないといったことも考えられます。

良い方に捉えれば、逆も言えることです。

例えば、地元の居酒屋のクオリティーが多少低くても店主が魅力的で、店主と喋りに行きたいと思えば、その居酒屋を利用するでしょう。

というわけで、ビジネスに使えそうな数ある心理学の中から厳選して7の学術を紹介します。

・カリギュラ効果

・アンカリング効果

・松竹梅の法則

・決定回避の法則

・希少性の法則

・同調現象

ツァイガルニク効果

人は達成できなかった事柄や中断している事柄のほうを、達成できた事柄よりもよく覚えているという現象

ドイツの心理学者クルト・レヴィン氏は「人は欲求によって、目標を達成するための行動をするとき、緊張感が生まれ、持続するが、目標が達成されると緊張感は解消する」という仮説を立てました。

私たちは明確な目標があるとき、目標を達成する為に様々な情報を勝手にインプットしますが、目標達成されると目標の為に集めていた情報が入ってこなくなります。

これに関して、旧ソビエト連邦の心理学者ブルーマ・ツァイガルニク氏が実験により「目標が達成されない行為に関する未完成な物・出来事についての記憶は、完成した物・出来事についての記憶に比べて、思い出しやすい」ということを明らかにしました。

未完成な物・出来事は人間の興味を惹きつけ記憶させる、このことを利用してテレビCMなどでは、「この続きはウェブで!」といった謳い文句を多用しています。

これはまさに、ツァイガルニク効果を使って視聴者に印象つけて覚えさそうという作戦なんです。

またクイズ番組などでよく見られるのは問題の解答の前にCMを挟む手口。「なんだよ!CMかよ!」と思わせといて、そのチャンネルのまま留めとく作戦です。

このツァイガルニク効果をチラシやDMに応用しようとすると「商品の金額を途中までしか載せない」のようなことが考えられます。

カリギュラ効果

禁止されるほどやってみたくなる心理現象のことである

ダチョウ倶楽部の伝統芸「押すなよ!絶対に押すなよ!」

「押すなよ!」と言われると押したくなりますよね。

同じように「絶対!誰にも言わないでね!」と言われると、言いたくなってしまいます。

この禁止されるとやりたくなる気持ち、心理現象がカリギュラ効果と呼ばれるものです。

この原理は簡単で、人間はやってはダメと言われるとやりたくなりストレスを抱えます。

そのストレスから解放したい心理が働くので、ついやってしまうといったことが起きます。

もちろんカリギュラ効果はビジネスにも使われています。

例えば、ホラー映画で「心臓の悪い人は絶対に見ないでください」「見たら呪われる」といった謳い文句を聞いたことがある人もいることでしょう。

これは人の恐怖心を掻き立てて、煽ることで視聴者に関心をもたせようとするカリギュラ効果を利用した方法になります。

この方法は奥様達の口コミに効果を発揮することが出来ると思います。

奥様達に「絶対に言わないで下さいね」は何日後かには、近隣住民に知れ渡っていることでしょう。

アンカリング効果

人間は最初に見た数字・画像・文字などが強く印象付き、その後の意思決定に大きな影響を及ぼす傾向のこと

人間の脳は複雑であるのに脳の機能を全て使いこなせているわけではありません。むしろ手抜き状態で生活しています。パッと見たものに印象を受けその後の意思決定に影響してしまうのです。

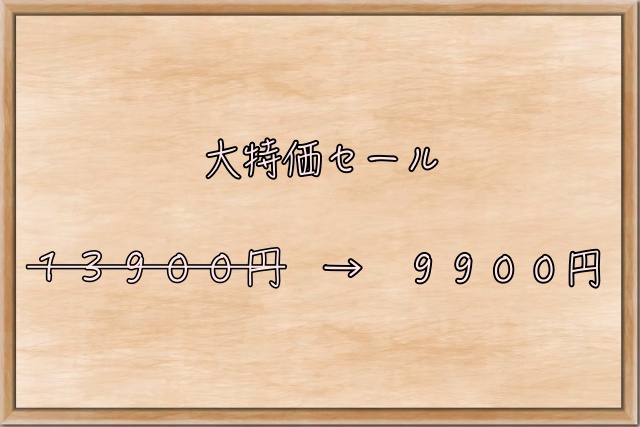

わかりやすい例でいえば、チラシにこのような記載があったとします。

パッと見た時に凄いお買い得な気持ちになりませんか?

このように最初の数字である13900円に脳が影響されて、9900円は安いと価格を判断してしまう傾向のことを言います。

このアンカリング効果をビジネスで使っている企業は多く、商品のチラシなどでよく見かけるかと思います。

実際とても効果的で、ビジネスシーンには積極的に導入していくことをオススメします。

ただし、競合他社の価格を勝手に載せると注意受けたり、二重価格表示になると法律に引っ掛かる可能性もあるのでアンカリング効果をご使用の際は注意が必要です。

松竹梅の法則

価格設定をする際に大中小の異なる価格にすると、お客様は一番真ん中を選びやすいということ

皆さんは大・中・小と三種類の価格が並んでいた時、どれを選択しますか?

ある実験では価格の選択肢が2つしかない場合、70%の確率で低い方を選ぶことがわかっています。。

それが3つになると真ん中を選ぶ割合が、大(松)2:中(竹)5:小(梅)3となります。

これは人間が極端な事を回避する性質があるため、無難だからと真ん中を選んでしまう心理状態が働いた為に起きる現象だと言います。

上記の理由から「極端の回避性」と呼ばれたり、欧米では「ゴルディロックス効果」とも呼ばれています。

営業マンが当たり前のように使っている交渉テクニックのようです。

松竹梅の法則を最大限に利用して交渉した場合、価格を出す順番に注目して、まず一番高い価格の松を出す。次に一番安い梅を出す。

最後に真ん中の竹を出すと多くの人は竹を選択すると言われています。

人間が選ぶものですから捻くれ者や価値観がズレまくっている人なんかは違う選択をすることも充分に考えられますが、交渉テクニックとして知っておくべき法則だと思います。

この法則を使用する時のポイントとして、一番買ってもらいたい商品を竹に設定して、最初に竹の価格を決めてから梅と松の価格設定を行うのが良いと思います。

決定回避の法則

選択肢が多すぎると人間は選べなくなる

コロンビア大学のシーナ・アイエンガー教授は、「選択肢が多ければ多いほど、顧客の購買意欲は低下する」という研究結果を発表しています。

研究は24種類のジャムと6種類のジャムで、お客様の反応調べるというもので、24種類のジャムを並べた時は3%の購入だったのに対して6種類のジャムは30%の購入になりました。

ただ、アメリカ人と日本人では多少価値観も違っていて、24種類のジャムを多い数だと捉えるアメリカ人に対して、日本人は24種類のジャムをそこまで多い数だとは感じないらしい。

そこに対しては議論があるものの、多い数が選択できなくさせることについては肯定出来ると考えられています。

飲食店でも選択肢は多い方がいいと考えるお店も少なからずあります。

ラーメン屋に入ってやたらメニュー多いお店は「メニューが多いお店」としか印象が残りません。

京都に住んでいた頃、よく通っていた天下一品というお店は、チェーン店であるのにも関わらず、お店毎にメニューも味も違います。

天下一品の中にも定食がついていたり、違うラーメンがあったりとメニューが豊富な店舗もありました。

そんな中、私が通っていた天下一品はこってりか、あっさりか、こっさりか、ぐらいしかありませんでした。

ですがいつも満席。

夜遅くまで混んでいるような繁盛店だったのです。

このことからもわかる通り、メニューが多い=繁盛するわけではない。むしろ悩むから購買意欲が低下する可能性があると申し上げたい。

https://swingroot.com/extreme-avoidance 引用

希少性の法則

すぐに手に入るものには価値が低いと感じ、手に入りにくいものに価値が高いと感じる法則

社会心理学者のステファン・ウォーチェルは、瓶の中に入っているクッキーを被験者に食べてもらい、その味の評価をしてもらいました。

半数の被験者にはクッキーが10個入った瓶を渡し、残りの半数の被験者にはクッキーが2個しか入っていない瓶を渡しました。 (瓶の中のクッキーは、どちらも全く同じものです)

クッキーへの評価の結果は、僅か2個の内の1個を食べた被験者グループの方が、10個のうちの1個を与えられた被験者よりも、より好意的な評価を下しました。

味も形も同じクッキーなのにも関わらず、我々人間は手に入りにくいが故に美味しいと感じてしまう。

人間の滑稽さが浮き彫りになる面白い実験だなと思いました。

希少性が高い!の代表格、ダイヤモンド。

または金や銀。

もしこれらの物質が、その辺に落ちている物なら何の価値も無い、ただの石ころです。

もし錬金術で金を無限に生み出せるなら道端で子供が蹴って遊んでいたかもしれません。

ダイヤモンドや金や銀の価値が高いのは珍しいから高いのであって実質的には大したものではありません。

失礼な言い方になりますが、実質大した商品でなくても、希少性が高いだけで、価値尺度が変わる可能性は充分に考えられます。

同調現象

物事を選択する過程で迷いが生じた時に人は周りの人と合わせようとして同じものを選択する

同調現象は日本人に多いと言われています。

日本人は、流行に合わせて服を買い、周りの人と浮かないようにするなどの集団心理をとても大切にしています。

自分が間違っていると思っても「KY(空気読めない)」と言われないように生活してしまうのです。

同調現象を利用して、ビジネスの場面でもよく使われています。例えば、某学習教材会社は飛び込みセールスで「地域の×××君もやっている」ということを言いながら学習教材を買わせようとします。

他にも「40代〜60代の美意識が高い70%の人が使っている化粧品」などに似た言葉を使って安心感を生み美意識が高い人に「あの人が使ってるなら使わないと!」という気持ちにさせます。

空気を読むことを好む、我々日本人にはとても効果的な方法だと言われていますので、ぜひお試しください。

最後に

いかがだったでしょう。

私が心理学に興味を持ったのはあるドラマがキッカケでした。

それは「ライアーゲーム」というドラマで、騙し、騙されあうマネーゲームを題材にしたドラマなのですが、そこで心理学を利用して人を騙す行為に魅了され心理学への知的好奇心がくすぐられました。そこから心理学の本を図書館で借りてたくさん読みました。

でも後で心理学を利用してお金儲けしようとすることは悪かもしれない。そう考えたのと同時に、人間は性悪説で出来ているということも理解しました。

それは性善説を説いている「ライアーゲーム」というドラマの中では考えられないような本物のマネーゲームが現実社会では起きているからです。強欲は善だ!と言わんばかりに・・・。

残念ながら社会は性悪説で成り立っています。その時、心理学というのは別の意味で応用できると考えました。それは自分のセキュリティです。

つまり心理学を学ぶことは性悪説で成り立つ社会で生きていく上でのセキュリティになると考えています。長くなりましたがこの記事が少しでも参考になれば幸いです。

読んでいただきありがとうございました。

参考資料

ウェキペディア

https://swingroot.com/extreme-avoidance

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO14036390U7A310C1000000?channel=DF141120161353