2011年4月より京都市西京区にある沢辺畳店に丁稚奉公。京都畳技術専門学校に入学。

2012年から西脇畳敷物店が主催する未来塾に通学し、内装を学ぶ。

2014年からは未来塾の主任として活動。

京都パルスプラザで行われた京都畳競技会において2011年度、2012年度、2013年度、2014年度で京都府知事賞最優秀賞をおさめる。

2014年12月に京都畳技術専門学院を卒業。

2016年9月に畳製作一級技能士の資格を取得。京都の社寺をはじめとした文化財関連の工事に携わる。

2017年4月、約6年間勤めた沢辺畳店を退職して東京に戻り、畳職人をしながら当ブログサイト「Rush Artisan(ラッシュアーチザン)」を開設。

2020年11月屋号を樋口畳商店とし、江戸川区でお店を開業。

今回の内容は、私のプロフィール記事になります。1万字を超える長文ですので全部読むのに時間が掛かります。ご注意ください。

畳職人になった理由

畳職人になった理由。それは‥‥。

特にないです。

確かに、畳職人だった祖父に憧れたというのはあります。ただ、それが畳職人になった理由なのかは、今思い返してみればよくわかりません。

自分にはやりたいことがなかった。夢もなかったし、目標もなかった。唯一興味があったのが、物を作る(特に裁縫)ことでした。

私は昔から裁縫が得意で、家庭科の授業でボタンを付けるのは一番早く綺麗だったし、野球部のユニフォームで破れてしまった膝当てを付け直すのは、母より綺麗で早かった(小学生の頃から)。それに、縫うことは面白かった。裁縫をしている時は、本を読んでいる時やゲームをやっている時に匹敵するほど集中力があり、無心になって取り組めた。

とはいえ、デザイン力があるわけでもないので、裁縫は趣味でいいかな。なんて考えていました。

畳職人になったキッカケ

高校生の夏休みに進路指導があった。大学には行きたくないと言っていた私に出されたのは、高卒生を採用したい企業の募集の紙束だった。

あの頃の私には、どの企業も魅力がないように見えた。給料とか雇用条件が悪く見えたわけではなく、純粋に面白くなさそうだと思った。

どうすればいいのか悩んでいると、先生が親がやっている仕事だったり、親戚がやっている仕事を参考にしてみたらと言ってくれた。

その時、一番に思い浮かんだのが畳職人でした。

カッコよかった祖父のような職人ならなってみたい。畳を作ってみたい。そう思ったのが畳職人になったキッカケだったと思います。

畳職人ってどうやってなるの?

とはいえ、畳職人ってどうやったらなれるのか。高校の先生が調べてくれた情報では2つ方法がありました。

①ハローワークで畳職人を募集している会社を探すこと

②畳の学校に通うこと

一つは、ハローワークで畳職人を募集している会社を探すこと、もう一つが畳の学校に通うこと。

この二つが畳職人になる方法だとわかりました。(正確にはもう1つあります。詳しくは「畳職人になるまでの過程」をご覧ください)

▼畳職人についてはこちら:畳職人になるにはどうすればいいの?|一級畳技能士になるまでの過程を紹介

高校の先生とも話し合い、畳の学校に通うことにした私は未だよくわからない畳の学校について調べ始めました。

畳の学校とは、伝統的な畳技術や知識を後世に安定的に継承していく為に設立した学び舎のことで、技能技術を教えているのはその道のプロの技術者。なかには私がお世話になった修行先の社長のように黄綬褒章を受賞した方や現代の名工に選ばれている方などが先生として教えてくれています。

そういった畳の学校は、埼玉県、茨城県、福岡、そして京都。全国に存在します。なかでも京都は日本各地から集まる人気校となっていました。京都ブランドというのでしょうか。私もそれに魅力を感じ、京都畳技術専門学院への入学を決めたわけです。

▼畳の学校についてはこちら:畳の学校って知ってる?|京都伏見区にある京都畳技術専門学院を紹介

ちなみに、京都畳技術専門学院の場合は丁稚制度があります。丁稚制度とは、畳の学校(夜学)に通いながら昼間は畳屋で働くというシステムで、給料は貰えるし、日曜日は休みだしで、大変素晴らしいシステムになっています。

▼徒弟制度についてはこちら:徒弟制度とは?京都で修行した畳職人が徒弟制度の誤解について解説

詳しくは上の関連記事で紹介しているので、気になる方は参考にしてみてください。

六年間の畳修行in京都

京都で六年間、何をしていたのか。厳しい修行。汗と涙の日々。それはそれは大変な六年間でした。

と言うのはウソで、仕事が終われば飲み会だし、学校が終われば飲み会だし、土曜日は朝まで飲み歩きの日々でした。畳修行で辛いとか、苦しいとか、大変とかあまり思ったことはないです。

私は運が良かったのだと思います。沢辺畳店の皆さまをはじめ、同期、先輩、後輩、西脇先生や木村先生、奥田先生、藤本先生、井居先生をはじめとした先生方、楽園で出会った人たち。いい人に巡り会えたおかげで、何も大変じゃなかった。むしろ、本当に楽しかった。

六年間、畳職人をやめずに続けてこれたのは、京都で出会った素敵な人々のおかげだと思います。本当に感謝しています。

畳職人をやめてもよかった?

正直言って、畳職人という仕事が面白くなかったら、すぐにやめて東京に帰ろうと思っていた。

「私は一生、畳で食べいくのだ!職人になるのだ!」みたいな熱情は全く無く、あったのは面白かったらいいなぐらいの軽い気持ちでした。

実際、初めて畳針を手に取って縫ってみると硬くて痛くて怖い。よくこんなの縫えるなと驚いたのを今でも覚えています。それから少しずつ仕事を覚え、数をこなし、経験を積んでいくと、新しい仕事を任されるようになり、自分が着実に成長しているのが実感しました。

モノづくりは楽しい。そう思ったのは肌で感じる成長とお客様の笑顔のおかげかもしれません。モノづくりは誠意を込めて作ると結果が必ず返って来ます。

自分に厳しくあればあるほど、それに応じてお客様は喜んでくれる。お客様が笑顔で喜んでくれると私も嬉しい。自己満足だったはずの技術が報われる。そんな感じです。

つまらなかったら畳職人をやめよう。いつからかそんな考えは消え去り、今目の前にある畳の仕事に熱中していくようになっていきます。

情熱は前にあるものではなく後からついてくるもの

これは誰の言葉か忘れてしまいましたが、本当にその通りだと思います。

面白くなかったら畳職人をやめてもいいと軽い気持ちで始めたことが、始めてみて面白い仕事だからもっと上手になりたい!お客様に喜んで欲しい!と情熱が湧いてきた。もしかしたら頭の悪い私がアレコレ考えるよりも、やってみることで理解するほうが全然効率がいいのかもしれません。

何はともあれ、10代で楽しいと思える仕事に巡り会えたのはとても幸運なことだったと思います。

京都で学んだこと

京都で学んだこと。大きく分けて二つあります。

①技術とは目に見えない箇所に使われている

②和室の空間とは何か

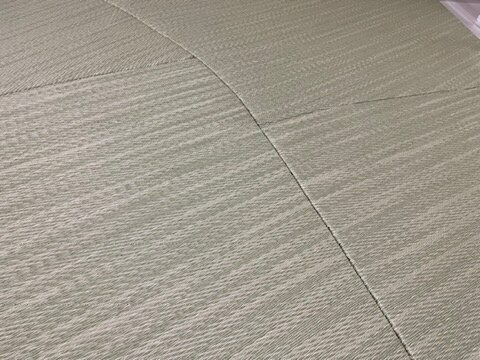

1つは畳の技術は目に見えない箇所に使われるということ。畳は敷き込んでしまえば、施工した箇所を見ることはできません。手抜きな作業をしようと思えばいくらでもできるわけです。

最近では、畳にタッカーを打ち込み、畳表を止める施工をする業者があると聞きます。

▼関連記事:畳表はタッカーで止めちゃいけない?|畳を糸で縫う理由

日本は雨量も多く、海山に囲まれているため、湿気が多い気候の国です。湿気の多い場所に長年畳を敷き込んでいたらタッカーの針は錆びて取れてきてしまいます。

短期的な畳交換をする物件であれば、そのような施工も良しとしますが、長くお客様に使ってもらう為には、糸で締めるのが一番良い方法なのです。

つまり、畳の仕事をするうえで大切なことは、お客様に長く使ってもらう為にどのような施工をするべきか

、お客様の目に見えない場所にいかに技術を使うべきかということ。お客様に見えないからと言って適当な仕事をしない大切さを学びました。

二つ目は、和室という空間についてです。

京都では、古い昔ながらの日本家屋が建ち並んでいます。特に京都市内には町家と呼ばれる細長い家が多くあり、そこの畳替え工事を何度も請け負いました。

薄暗い照明、芸術的な土壁、和紙を使った襖、陽の光を優しくする障子、立派な床の間、そして中庭。どれもが文化的に価値のある物でありながら、それぞれが調和し空間を作っている。

私はそうした自然と人工的な手による融合が愛おしいものなんだと、京都に行って初めて知りました。是非みなさんも京都に遊びに行った際には、昔の日本人が作り上げた空間に目を向けて観光してみてください。

▼関連記事:和室とは何か?和室とはどんな部屋?|畳職人が考える和室論

余談ですが。京都は家の中だけでなく、京都という町の空間もよく考えられて作られている場所です。花見小路通にしろ、宮川町にしろ、上七軒にしろ、石堀小路にしろ、京都という街並みが空間をも支配し自分が京都という空間に染まってしまうほどの力があります。

京都の大工は建てたい家を建てたのではなく、気候風土と町並みを考え空間をデザインした上で家を建てた。京都の大工は本当にすごいと思います。せっかく京都観光に行くならそういう景色も楽しんでもらえたらと思います。

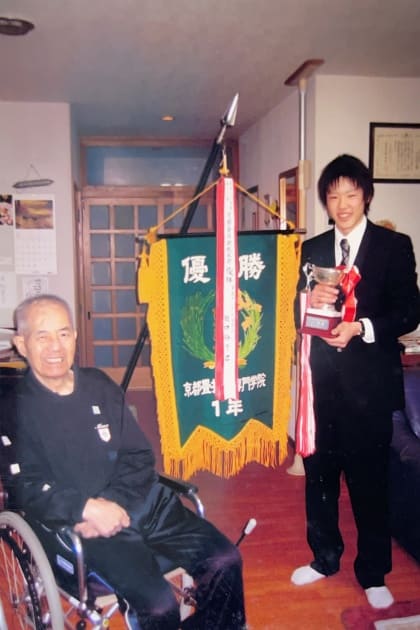

京都畳競技会

京都では、年に一回京都パルスプラザにて京都畳競技会が行われます。

京都畳競技会とは、若手の職人(学院生)が集い、決められた施工手順、制限時間、寸法、完成度を競い合うものです。競技会はあくまで個人競技であり、個々の能力を判断し、個々の優劣を決める大会だと言っていますが、実態はお店の威信を懸けた戦いになっています。

京都畳競技会で優勝することは、修業先であるお店の技術レベルの高さの証明になる。日頃お世話になっているお店への恩返しというと大げさかもしれませんが、そういった気概をもって競技会に挑む学院生は多いです。

こちらのYouTube動画は訓練生時代に撮影した畳製作練習風景を繋ぎ合わせた映像になります。床を切って、畳表を張って、縁を縫い付け、厚さを調整し、表を止める。

▼関連記事:どうやって畳を作ってるの?【畳職人の作業風景を見せます】

これが競技会ではヨーイドン!で行われるわけです。

普段、遊び歩いている学院生もこの時ばかりは真剣になって練習しています。(なかには練習サボってパチンコ行くヤバい先輩とかいたけど)

ちなみに2011年度、2012年度、2013年度、2014年度と四年連続で京都府知事賞優勝を飾ることが出来ました。(とはいえ、2014年以外はあまり満足のいく完成度ではなかったんですがね。)

京都畳競技会の難しさ、厄介さは、厳しい時間の中での完成度と寸分の狂いない寸法。この二つです。制限時間が厳しいので急ぐと針足が荒くなってしまうし、寸法にも若干の狂いが出てきてしまいます。

ただ、年々参加する毎に自分の癖を熟知してくるので、2014年はそれに応じた対策が機能したのかなと思います。何はともあれ優勝することができて、少なからずお店への恩返しができたのかなと思います。

畳競技会で優勝する為に重要なことは作業をシステム化することです。道具の置く位置、自分の動き、次の動作を全て頭と身体に叩きつけ覚えさせる。何回も何回も練習することでそれはシステムのようになります。

無駄な動きがなくなり洗練された動作がだけが残ると自然と時間を意識しなくても作れるようになります。畳の運針だの幅落としの角度だの返しわらの入れ方だのはその次です。

もし訓練生がこのブログを見てくれているのなら参考にしてみてください。

▽詳しくはこちら:畳競技会で優勝するために大切な4つのこと

修行を終えて東京へ帰る

畳の修行期間というのは約4年で終わり、2015年4月からは職人という扱いで働いていました。残り2年(2017年4月)でお世話になった沢辺畳店からは卒業です。

それは修行期間だった時とは違って、将来的に職人としてやっていくのか、お店を持って畳屋を開業するのか多くの選択肢の中から自分の進路を考えなければいけない時期迎えていました。

「後継げばいいじゃん」って思った人もいると思うので説明すると、私の実家は元畳屋で祖父が亡くなった時にお店も潰してしまい今は跡形もない状態になっています。もし畳屋として起業するならまた一から機械も道具も揃えなくてはいけません。

畳の【機械・道具・材料代】は結構な費用がかかるモノで、最初にかかる設備投資を試算したら今の私ではすぐに払えないような金額でした。

仮に借りられたとしても、優柔不断な気持ちの中で返していけるのか正直自信がありませんでした。だからといってどこかの畳屋・内装店に勤めるのは意欲が湧かず否定的でした。

おそらく職人さん達の仕事に貢献したいという思いと自分の技術面以外のスキルアップを望んでいたからだと思います。

それで悩み結局、自分がどうしたいのかわからなくなって人生の選択で道に迷ってしまいました。

批判から見えた何か

真実が扉をノックするとあなたは言う。「あっちへ行け。私は真実を探しているのだ」そして真実は去っていく

ロバート・M・パーシグ

畳職人の仕事をしてると「綺麗になった、ありがとう」「新しい畳は気持ちいい」という言葉をよく聞きます。この仕事をしていて本当によかったと思える瞬間です。たぶん多くの畳屋さんも職人さんも同じ気持ちだと思います。

その一方で「畳って需要なくない」「職人って儲からないよね」という否定的な言葉を投げつけられることもあります。

特に若い同世代の人達からよく言われた言葉です。

と腸が煮えくり返る気持ちでしたが「喜んでくれるお客様がいるんだから関係ない」とそんな意見は無視してきました。でも、もしかしたらこれも一つの意見でなのでは・・・・。これらの言葉は何か大切なことなのかもしれないと考えるようになりました。

需要がない、儲からない原因ってなに?

畳の需要がない、儲からない理由とは何か。

畳の需要は平成29年の現在から10年前の平成19年で1/10に減少したと言われています。それにともなって国産「い草」の需要も大幅な減少となっています。

農林水産省の統計データによると全国のい草農家戸数の推移の変化は平成元年に8578(戸)あった農家戸数は平成28年522(戸)まで減少してしまいました。

▼い草についてはこちら:有名ない草の生産地はどこ?|国産い草の機能と現状について解説

なぜここまで畳の需要(い草農家)が減少したのでしょう。

畳の需要の低下には、主な理由として三つあると思います。

1.日本人のスタイルの変化

2.高度経済成長の終わりとともに進んだ地域の過疎化と人口減少

3.限られた市場

畳の需要が減少した一番の要因、それは日本人のスタイルの変化だと思います。これまで日本人は寝殿造の影響から共有スペースを主としてプライベートスペースは襖や障子などで仕切る。そういった生活を送ってきました。

しかし、近年ではリビングを広げて、寝室や洋室など部屋を作ることでプライベート空間と共有スペースを分ける生活を好むようになりました。

さらに核家族化が進んだことも影響しています。家族の数が減少すれば自ずと部屋数も減少します。寝室や子供部屋と違って使用方法が明確化されていない和室は必要性がないと感じる方も増えたのです。

日本の貧困化の影響もあるでしょう。高度経済成長期は畳産業の最盛期と言われていますが、その後はマンションやアパートなどの集合住宅の増加に伴い、畳の需要も減少したのです。

▼関連記事:【歴史】畳が広まった理由は茶道?|畳年表でみる畳の歴史

もう1つ、畳の需要が増加しない理由があります。それは畳産業が日本国内だけに限られているからです。畳屋は地域密着型の商売です。

私は江戸川区で畳屋をしていますが、北海道や沖縄で仕事をすることはほとんどあり得ないし、あったとしても友達の畳屋を紹介してしまうと思います。

つまり日本国内でも限定的なのに、外国にまで畳を販売することは難しいということです。成長性がない企業には誰も投資しないし、誰も応援しません。

畳屋はまさに廃れゆく産業なのです。

職人はなぜ儲けられない?

「職人(建築業の職人)が儲けられない仕事」と思われている理由の一つに建築業界の仕組みに問題があるのではないかと思いました。

一番大きな建築業界の問題は、ピラミッド構造になっていて山の頂上にいる企業が多額の仲介手数料を抜いていく。

だから職人の単価が叩かれる。なので職人は安い価格でたくさんの物件数をこなさざるおえなくなる。この建築業界ピラミッド構造問題が一番大きいと思います。

だからといって、私みたいにこのような発言をしてしまえば仕事がもらえなくなってしまいます。

▼関連記事:職人って儲かるの?|職人を目指す人達に伝えたい3つのこと

仕事が欲しいから単価を叩かれても我慢する。さらに最近はピラミッド型に拍車がかかっているように感じます。

特に数少ない成長市場と言われるリフォーム・リノベーション市場に相次ぎ異業種が参入してきて、これまでより更にお客様と施工者が遠い距離になっていってる気がします。

それはお客様にとっても悪いことだと思います。

実は東京都内だとクロス屋さんが激減しています。その理由は単価を叩き過ぎたこと。私の知り合いもそうですが、元々クロス張替え工事をやっていたのに安すぎるから床(CFなど)張替えに移ってしまったのです。

クロス屋がいなくなると需要に対して供給が足りなくなるので値段が上がります。東京都内でも手間代だけで1m450円だったのが600円〜700円に上がっています。

今後さらに上がって行くはずです。当然ですよね。1m450円で誰がやるんだって話です。

職人の単価を叩けば叩くほど首が締まるのはお客様であり、困るのは元請け会社です。今後は職人の単価を下げて仲介手数料をたくさん抜こうとするような商売は控えたほうがいいと思います。

このような畳業界の問題点を考えた結果、自分は何ができるのか。どうしたら畳業界に貢献できるのか。これはお店を辞める約2ヶ月前のことでした。

東京に帰る前にまずやったこと

全ての問題を解決するために必要なことはインターネットだと思いました。海外に畳を販売すれば畳の需要は増える。インターネットでお客様から直接注文をもらえればピラミッドも関係ない。

インターネットこそ多くの問題を解決する方法だと確信しました。

パソコンを持っていなかった私は、パソコンに詳しい後輩に買い方を教えてもらい購入しました。

まずは色々な情報発信が大事だと思い、当サイトRushArtisanの前身となる「畳職人の呟き」を開設します。他にはSNSも開設しました。

まず手始めにHP作成をするためローカル開発環境を構築しました(今にして思えば、ローカル開発環境なんて必要なかった。これは中学時代のパソコン部としての経験が裏目に出た)。

久しぶりのHP作成は「デザインの教科書」と「HTML&CSS&Javascript」の本を見ながらの構築。中学以来ですが、思ったよりはスムーズに進んでいました。

そんなある時、VirtualBox(仮想ソフト)がアップデートを要求してきました(今にして思えば、これも必要なかった)。

もちろん要求に答えました。ですが、その瞬間にVagrantと繋がって紐が切れたんです。何回ググっても何回Teratailに聞いてもわからない。

とりあえずネットを見ながら初期化しようとターミナルで色々試してみました(これもパソコン部としての経験が・・・。)

そしたら作ったデータがなぜか飛びました( ゚д゚)さらに初期から入ってたソフトウェアも飛んでいきました( ゚д゚)

バックアップもとってない。完全に終了しました。SNSもブログも全く伸びず、私の二ヶ月間は無駄な時間になってしまいました。

三歩進んだと思えば、三歩下がる。

私の事業はいまもずっとこんな感じです。

東京に帰ってからやったこと

・ブログ研究

・樋口畳商店

フリーランス的畳職人

東京に帰ってきた私は、まず反省しました。何がダメだったのか。なぜ伸びなかったのか。インターネットの世界に没入しながらめちゃめちゃ考えました。

そのなかで、信頼のない人がいきなり大きいことをやってもダメだ。大きいことを言ってもダメだ。そう考えるようになったのです。

私は畳を作る実績しかない。だからまず畳屋として事業をやらないといけない。そう考えるようになりました。

とはいえ、畳屋を始めるにはお金が掛かります。そんなお金を持っていない私は畳屋を始めることはできません。そこで、近所の畳屋さんや知り合いの畳屋さんから仕事をもらうフリーランス的畳職人を目指します。

畳屋さんから仕事をもらうためにはスーツでバシッと決めて営業に!仲良くなるために畳屋さんのホームページ制作のお手伝いを!という作戦で近所の畳屋巡りをしていた。これが失敗でした。

スーツ着て、ホームページを作りませんか?なんて完全に怪しい人に思われてしまい、帰れ!と言われてしまったのです。

そこで、スーツを脱いで汚い作業着に履き替え、ホームページ制作のお手伝いをやめて、畳屋にたまっていたゴミを捨てます!に変えたところ、これがうまくいきました。(職人は変に気取るよりもいつもの服装、素直な気持ちで向かった方がいい)

畳屋さんとすぐに仲良くなってお仕事ももらえるようになりました。(いまも二件ほど畳屋さんのお世話になっている。ゴミ捨てもその二件だけ変わらずやっています)

ブログ研究

一度は失敗したブログ。その原因は、私が書きたいことをブログに書いていたからだと思います。私は自分の想いばかりを記事にしてきました。でもそれは自分が有益だと思っているだけで、ユーザーみんなにとって有益な情報かどうかわかりませんよね。むしろ自己満足記事になってしまい、ウザいと思われていたかもしれません。

人が畳について何を知りたいのか。何を学びたいのか。何に困っているのか。全く考えていませんでした。

その反省をもとに作ったブログがこちらのブログです。2021年現在、月3万PV数にまで成長したのにはユーザーのためになる記事を書くんだという考え方の変化があったからだと思います。

もし今後、ブログ以外の何かコンテンツを作成する際もこの考え方を大切にしたいです。

樋口畳商店

畳屋を開業するのにはお金がいる。でも、それは設備投資にお金をかけた場合の話です。設備投資にお金を掛けず、畳を製造することができれば、畳屋を開業できると考えた私は、どうしたら設備投資を抑えることができるのかを思索しました。

まず考えたのは作業の無駄です。計算された作業工程に無駄はないか、動きをもっとスムーズにできないか、このヒントとなったのはファウンダーというマクドナルド創業にまつわる映画のおかげです。

当時のマクドナルド兄弟は、人の動きと物の動きを徹底的に分析、研究をし、何度も何度もシミュレーションしました。その結果、誰でも早くて美味しいハンバーガーを製造できるノウハウを手に入れたのです。

これを見たとき、畳も同じことができるのではないかと思いました。分析と研究、そしてシミュレーションを何度も繰り返せば、いつか大きな機械を必要とせず、誰でも簡単に綺麗な畳が作れるようになるのではないかと私は思ったのです。

流石に誰でもは・・・ちょっと無理っぽいですが、大きな機械を必要なしに一時間で二枚の畳を製作することができるようになったのです。

こうして、江戸川高校前に樋口畳商店を開業するに至りました。

▼関連記事:江戸川区で畳を張り替えるなら?江戸川高校前の畳屋!樋口畳商店

▼関連記事:畳替えが最大15%オフ?|樋口畳商店はお得な割引が多数

▼関連記事:【樋口畳商店の出張工事】畳張り替えの出仕事について

新しい畳の時代

樋口畳商店は地域密着を主とし、地域の方々に愛される畳屋を目指して日々営業しています。ただ、私は畳職人として自分の持っている技術で世界の人を驚かすようなモノづくりがしたいと、そう考えています。

畳は現在、新しい時代を迎えています。その発端となったのが15㎜の畳の登場です。

従来の畳は和室に敷きこむものでした。和室という空間があって初めて畳が必要になる、つまり和室が減少すれば自然と畳も必要なくなる。そう言うことです。

しかし、15㎜の畳の登場によりその考え方は一変します。和室がなくても畳はリビングや寝室に敷かれ、現在ではお風呂場にマットとして敷かれています。

▼お風呂畳:お風呂の床が冷たい対策は?タイルの床に敷く人気おすすめ畳マット

畳は敷きこむものから畳は置くものへと変化を遂げたのです。

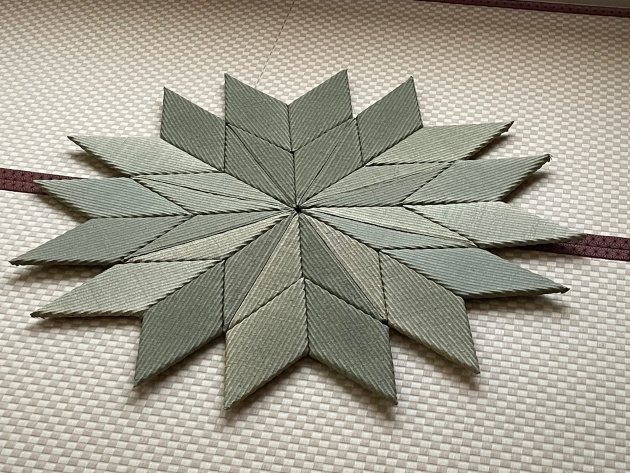

樋口畳商店では畳の新しい時代を新しい技術で挑戦していきたいと考えています。そのひとつが15㎜の縁なし畳の複雑な加工技術です。

それに伴い必要な15㎜の縁なし畳を縫い合わせる運針技術です。

複雑な加工でも縫い目が見えないよう縫い合わせています。

その技術は他商品も生み出しました。

こちらは7㎜の縁なし畳です。15㎜以下の畳は規格外で正式に認められていませんが、今後は15㎜より薄い畳が承認され必ず流通するはずだと思い、施工技術を習得しています。

他にももっと一般の方向けに作った畳もあります。

それが折りたためる置き畳です。15㎜の畳床に熊本県産ひのさくら(もしくはひのさくら相当、国産麻綿w)を使用し、折りたためるように施工した畳です。

「This is a tatami」をコンセプトに国産最高級の畳をもっと手軽に使ってもらえるよう作りました。

もちろん縁なし畳もあります。

セキスイアースカラーで作った折りたためる置き畳は江戸川区に住む外国人にも購入していただきました。

▼気になる方はこちら:折りたためる置き畳の縁なしが完成しました【新しい畳の技術】

これは枕草子を参考に清少納言が愛した畳を再現した商品です。清少納言のように畳で癒されてほしい。そう思い作りました。

こちらは石畳風の折りたためる置き畳です。これまでの畳デザインを変えるようなものになっています。

ここまでがわたし、樋口裕介のプロフィールになりますが、今後もこの記事は更新していくと思います。ですので、また気が向いたら記事を見に来てください。

以上、畳職人樋口裕介のプロフィール記事でした。

最後に

いかがだったでしょう。私のことについて、ちょっとは知ってもらえたでしょうか。ツイッターとかフェイスブック、インスタグラムもやっているので、もし興味がある方はフォローお願いします。

最後にこれからの目標を話したいと思います。まずは、この世界で結果を出すこと。これが一番大事だと思います。結果というのは、ブログだってそうだし、オフラインでの活動つまり畳の仕事もそうだし、できることを考えて、むしゃらにやっていきたいと考えています。

たぶん私は行動して失敗してから考えた方が効率的に物事を進められる。変に考える方が向いていないと私は思っています。なので、とりあえず頑張って前に、前に進んでいきたいと思います。

そしていつか職人とお客様がもっと近い距離で仕事ができる。そんな世界を作っていけたらいいなと思っています。私たちの仕事は機械じゃありません。人間が作るのだから、絶対に機械的であったらいけないのです。

ただ作って、ただ納めて、ただお金をもらう。こんなのは機械的な仕事です。

街で会ったら笑って挨拶、ちょっとたわいもない世間話をして、頑張ってね!なんて言われる。それこそが正しい世界だと私は信じています。

今はまだ畳のことしか考えていませんが、今後この大きな目標を成し遂げたい。そう考えています。

私、樋口裕介のプロフィール記事ということでこんなに長くなってしまいましたが、最後までお付き合い頂き本当にありがとうございます。

今後もブログ更新続けていきますので、ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。良かったらシェアお願いします。