・折りたためる畳マットレスのメリットとデメリットを教えて!

みなさま、こんにちは!樋口畳商店の樋口です。今回は折りたためる畳マットレスとはどういった畳商品なのか、折りたためる畳マットレスのメリットとデメリットをわかりやすく解説します。

折りたためる畳マットレスってどんな商品なのか気になっている方の参考になれば幸いです。

折りたためる畳マットレスとは?

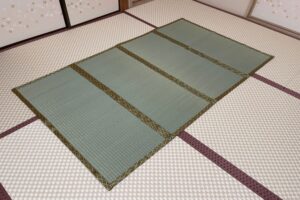

折りたためる畳マットレスと畳との大きな違いは、折りたためることです。

畳は和室に敷き込む敷物ですよね。和室がない家には畳は敷けないというのがこれまでの常識でした。しかし、折りたためる畳マットレスは折りたたむことができる上に、厚さも約15ミリと薄いのでリビングに敷いたり、寝室に敷いたり、色々な部屋、場所に持って行って使うことができます。

最近では、ベランピング(ベランダでキャンプを楽しむ)が流行っていますが、そこに折りたためる畳マットレスを敷いて使う方が増えています。

折りたためる畳マットレスは畳に比べて比較的安価に購入できます。というのも、畳は和室の畳全てを張り替えなくてはなりませんが、折りたためる畳マットレスは一枚だけで購入が可能です。

また、畳本体の値段も安くなっています。

畳の基本的な厚さは45ミリ〜60ミリぐらいあります。一方で折りたためる畳マットレスは15ミリの厚さしかありません。

厚さが薄い分、価格が抑えられるので一般的な畳より安く購入できることもあります。

とはいえ、折りたためる畳マットレスにはメリットとデメリットがあります。

折りたためる畳マットレスのメリットデメリットをわかりやすく解説

折りたためる畳マットレスのメリット

・クッション性があって柔らかい。お昼寝にはそのままで、就寝時は煎餅布団を敷けば気持ち良く寝られます

折りたためる畳マットレスはお値段が安い。

畳とは思えないぐらい軽い。60代の女性でも折り畳んで持ち運びができます

折りたためる畳マットレスのメリットは、畳とは思えないぐらい軽い。60代の女性でも折り畳んで持ち運びができます折りたためる畳マットレスはとにかく軽い。製品によって重さは違いますが5キロぐらいの折りたためる畳マットレスが多いです。樋口畳商店の折りたためる畳マットレスの重さは9キロ程度。他社に比べて少し重いですが、その分耐久性にこだわっていて10年以上使える畳を目指して作っています。ですので、10年単位で考えれば樋口畳商店の折りたためる畳マットレスが一番コスパ良いです。

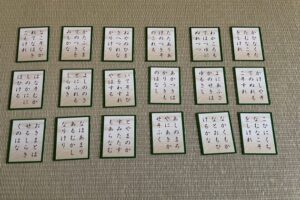

ちなみに、持ち運びが楽になるということは部屋の垣根を超えて色々な用途で使うことができます。例えば、寝る時は畳マットレスとして、子供達が遊ぶスペースとして、子供達のお昼寝場所として、ごろ寝するスペースとして、他にも百人一首やヨガなど様々な使い方ができます。

また、折りたたんで持ち運びが楽になるということは配達も楽になるということです。これまでの畳であればサイズが大きかったために配達料金がとても高いものでした。しかし、折りたためること軽量化されていることで配達料金は160サイズ以下まで抑えることができます。これなら海外発送も可能になりますね。

クッション性があって柔らかい。お昼寝にはそのままで、就寝時は煎餅布団を敷けば気持ち良く寝られます

折りたためる畳マットレスのメリットはクッション性があることです。

田舎のおばあちゃん家に行って畳の上でお昼寝した。そんな経験はありませんか。その時の畳はある程度のクッション性があって気持ち良かったことと思います。

しかし、現在の畳は建材床といって木製のチップを圧縮したボードが床材として使われており、昔の藁床のように柔らかいものではありません。

そのままゴロッとお昼寝ができて、夜は煎餅布団敷けば寝られる。そんな昔のおばあちゃん家にあったような畳を作りたい。

まさに、それこそ折りたためる畳マットレスです。

柔らかいクッション性はもちろん、一般的なマットレスに比べてヘタリにくく長持ち。しっかりと耐久性もあります。

ちなみにですが、折りたためる畳マットレスが生まれる以前人気だった上敷ござですが、あれは畳表に縁を付けただけの商品です。

上敷き自体にはクッション性がありません。

お客様の中には上敷きと畳と折りたためる畳マットレス全て同じ商品だと思っている方がいらっしゃいますが、全て違う商品ですので、お間違いないようお願い致します。

折りたためる畳マットレスはお値段が安い。

折りたためる畳マットのメリットは畳よりも安いことです。その理由は畳床の構造にあります。これまで畳の床材と言えば藁床、建材床が一般的でした。ただ畳の厚みは45㎜〜60㎜もあり分厚い畳床を作らなければならず、そこに掛かる材料代が高かった。

しかし、折りたためる畳マットは10㎜〜15㎜程度ですし、厚めの不織布だったり木製のチップだったりと材料代が安くすみます。和室が無い住居でも安くお手軽に畳コーナーを導入できるのが折りたためる畳マットのメリットです。

折りたためる畳マットのデメリット

・時間が経つとヨレてくる

・縁付きしかない

畳の色ムラが目立つ

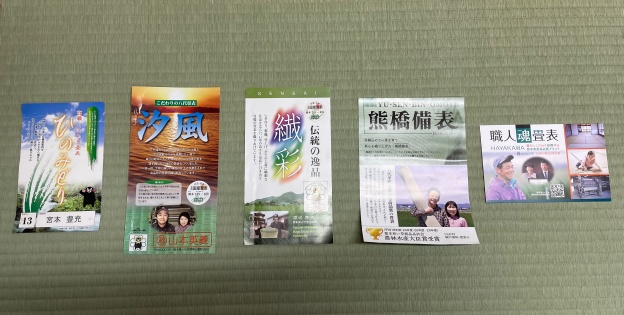

折りたためる畳マットのデメリットは畳の色ムラが目立つことです。折りたためる畳マットは畳表を何枚か並びで使っています。

畳表はい草の収穫時期や収穫された場所、品種の違いから色ムラが生まれます。それらは基本的に製造過程で合わせて作るのですが、若干の違いが生じてしまうことがあります。折りたためる畳マットのデメリットは全てが並びになっているためそれが目立ってしまうのです。

一部で着色して目立ちにくくさせている畳屋もあるそうですが、私は着色系が嫌いなので自分の目で見てなるべく色が合うように努力して作っています。

時間が経つとヨレてくる

折りたためる畳マットのデメリットは時間が経つとヨレてくることです。先ほどもお話ししましたが、畳は本来分厚く丈夫なものです。20年30年下手すれば40年以上もつ畳もあります。それは藁をこれでもか!と圧縮してカチカチにして作っているからです。

一方、折りたためる畳マットは厚めの不織布や木製のチップです。いくら丁寧に作ってもその耐久性はたかが知れています。使い方にもよるでしょうが、3年〜5年持ったらいい方ぐらいに考えてもらえたらと思います。

ちなみに

折りたためる畳マットの耐久性でどこが一番弱いかというと折り曲げ部分です。特にミシンで縫っている箇所は何度も何度も折りたたむと次第に糸が弱まってきて弛んできます。

折りたためることがメリットの折りたためる畳マットですが、折りたたみを繰り返すことでデメリットに変わってしまうのは皮肉なものですね。

縁付きしかない

折りたためる畳マットのデメリットは縁付きしかないことです。皆様は琉球畳(本当は琉球風畳)をご存知ですか?

縁なし畳は和室だけでなく、洋室やリビングのでデザインにもマッチする畳で人気がある商品ですが、折りたためる畳マットには縁なし畳がありません。

その理由は縁なしと縁なしの接続が難しいからです。ミシンではもちろん縫えませんし、手縫いで縫ってもい草を編み込んでいる縦糸に引っ掛かって切れてしまう(もしくは抜けてしまう、糸が見えてしまう)。それゆえどこの畳屋も商品化できないのです。

しかし樋口畳商店では折りたためる畳マットの縁なしverの商品化に成功しました。

施工方法については完全企業秘密ですが、糸はほとんど見えないし、耐久性もあります。

ブログ記事の最後に購入方法を紹介していますので、気になる方はチェックしてください。

折りたためるメリット、デメリットを理解してもらった上で「購入したい!」という方にネットで買える折りたためる畳マットを紹介します。

ネットで買える折りたためる畳マットレス

・【い草畳マットレス】100㎝×200㎝×厚さ13㎜

・【い草の折り畳マット】100㎝×210㎝×1.3cm

・樋口畳商店の折りたためる畳マット

【夢見畳】5連タイプ100㎝×210㎝(PR)

【い草畳マットレス】100㎝×200㎝×厚さ13㎜(PR)

【い草の折り畳マット】100㎝×210㎝×1.3cm(PR)

樋口畳商店オリジナルの折りたためる畳マットレス

樋口畳商店の折りたためる畳マットレスの特徴は5つ。

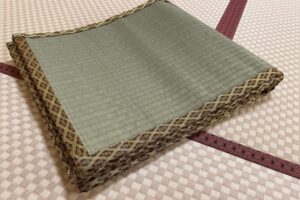

・15㎜の厚みとハードボードによる高い耐久性

・アース製薬の畳用防カビ加工

・強度があるクレモナ糸を使い手縫いで縫い合わせている

・柄合わせ

※樋口畳商店の折りたためるい畳マットレスは完全オーダーできます。好きなサイズ、好きな畳表、好きな畳縁、好きなクッション(柔らかさ)に選べます。ネットで購入できるのは既製品ですので、完全オーダーメイドの折りたためる畳マットレスが欲しい方は樋口畳商店へ直接お問い合わせください。全国どこでも対応致します。

樋口畳商店へのお問い合わせはこちら:https://phkkoomde.com/profile/contact/

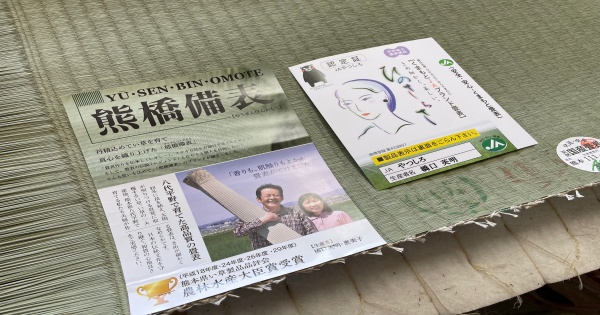

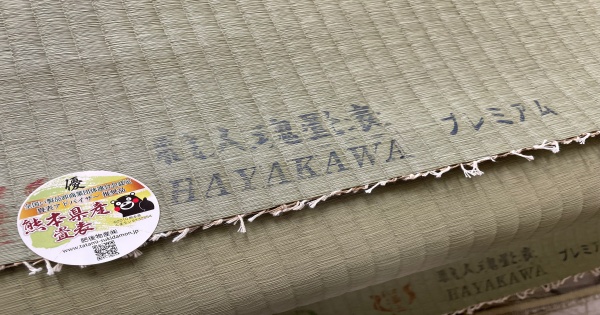

樋口畳商店の折りたためる畳マットレスは熊本県産最高級ブランド「ひのさらさ」や「ひのさくら(もしくはひのさくらに相当する)」畳表を使用しています。

最高の畳をお客様にお届けしたい。それが私の想いです。

最近では国産い草だと謳って、品質の悪いものを使う業者も増えています。「国産の畳ってこんなもんなの?」私はそう思われていることにとても悲しいです。

最高級の国産畳は本当に美しい。使えば使うほど金色に輝くと謳われた備後畳を超える艶と輝きをぜひお届けしたいです。

樋口畳商店の折りたためる畳マットレスの厚みは15㎜と他社より分厚く重さも一帖9キロと倍近く重いです。(海外に発送する際には軽量化した折りたためる畳マットレスも販売しています。国内でも販売可能ですが、おすすめはしていません)

他社より重い分、持ち運びに大変ですが、耐久性は比べ物にならないほど高くなっています。

またクッションにもこだわっています。天然麻の不織布や柔道用のクッションなど様々なものを使用し本当に柔らかくヘタリにくいものを追求して作っています。

※ひのさらさは完全オーダーメイド品ですのでネットでは購入できません。樋口畳商店に直接お問い合わせいただき、お見積もりさせていただきます。

樋口畳商店の折りたためる畳マットレスは防カビ対策も行っております。アース製薬の畳用防カビ加工でしっかりとカビ対策もしています(何度も言うようで恐縮ですがカビ対策はカビが生えない環境構築こそが大事です。)。

樋口畳商店の折りたためる畳マットレスは糸にもこだわっています。

折りたたむ部分である畳マットと畳マットの接合もクレモナ糸(クレモナ糸は主に畳に使われる最高級の糸。強度は段違いですが、糸がその分太いのが特徴)で丁寧に手縫いしています。

樋口畳商店では紋縁の技術を使い、折りたためる畳マットで使われる縁の柄を合わせて施工しています。もちろん縁の中には柄がないものもありますが、柄があればできるだけ合うように施工します。

この技術を応用して縁なし畳verも作りました。

縫い合わせた時にどうしてもい筋(い草の筋)が引っ張られてしまい真っ直ぐ通すのが難しいですが。

折り目はほとんど見えないまでに改良しました。

※樋口畳商店オンラインショップはこちら

creemaでも展示販売していますので、是非チェックして見てください。

▼creemaはこちら:https://www.creema.jp/c/higutitatamiten/item/onsale

近所の方はサンプル?試作品がありますのでお見せすることもできます。直接お問い合わせください。

▼樋口畳商店のお問い合わせ:【お問い合わせフォーム】江戸川高校前樋口畳商店の連絡先

以上、折りたためる畳マットとは?メリット・デメリットをわかりやすく解説でした。

最後に|まとめ

折りたためる畳マットとは?

折りたたむことができる畳マットのこと。上敷よりクッション性があり、畳よりも低価格。

折りたためる畳マットのメリットは?

折りたたむことができるので楽に持ち運びができること。

折りたためる畳マットのデメリットは?

畳の色ムラが目立つこと。

いかがでしたか。参考になったでしょうか。読んでいただきありがとうございました。